-

1 при одной установке

•It is sometimes most convenient to undertake as many machining operations as possible at one set-up.

Русско-английский научно-технический словарь переводчика > при одной установке

-

2 при одной установке в патроне

Русско-английский научно-технический словарь переводчика > при одной установке в патроне

-

3 установка

•For positioning the work prior to drilling, the end face can be brought into contact with...

•The installation (or erection, or mounting) of the pillar...

II•Figure I shows a setup that uses the refraction effects...

Русско-английский научно-технический словарь переводчика > установка

-

4 двухстадийное производство изделий из кварцевого стекла

двухстадийное производство изделий из кварцевого стекла

Производство, при котором на одной установке наплавляют кварцевое стекло, а на другой установке вырабатывают изделия из этого стекла.

[ ГОСТ 16548-80]Тематики

- оптика, оптические приборы и измерения

EN

DE

FR

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > двухстадийное производство изделий из кварцевого стекла

-

5 вытяжная заклепка

вытяжная заклепка

-

[Интент]Заклепки вытяжные алюминиевые

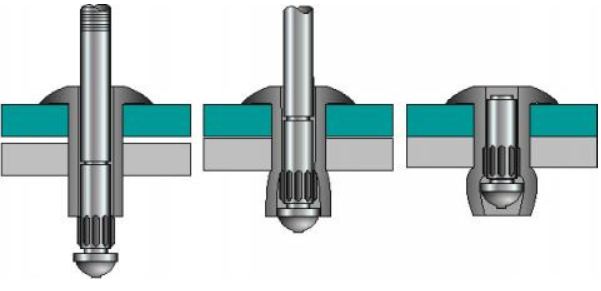

Вытяжные заклепки относятся к разряду вспомогательных элементов, которые способны скреплять между собой несколько деталей. Данные заклепки характеризуются тем, что при их установке не требуется доступ с обеих сторон. Это значит, что они облегчат дополнительное соединение уже зафиксированного предмета. Заклепки незаменимы для крепления металлов, которые не подлежат сварке. Они способны уберечь металл от преждевременного повреждения и деформации. Вытяжные заклепки широко применяются в масштабном строительстве, в ремонте и конструкции машин, в электронике и многих других отраслях.

Помимо вытяжных заклепок, бывают комбинированные, резьбовые, полукруглые, потайные, подстроенные под установку при помощи молотка. В качестве материала для заклепок используется медь, сталь, алюминий, нержавейка.

Заклепки вытяжные алюминиевые выполнены из стали, однако соединяющим материалом служит алюминий. Вытяжная заклепка работает по принципу крепления двух элементов: заклепки из стального материала и алюминия. Обе заклепки выполняют неразъемное соединение конструкций из твердых материалов и тонких листов металла.

Изделие представляет собой тандем гильзы и стержня. Монтаж заклепок, независимо от материала их изготовления, осуществляется с использованием одной стороны. Заклепку необходимо лишь вставить в приготовленное отверстие и вытянуть стержень при помощи заклепочника. Таким образом, получается прочное прилегание деталей.

Вытяжные заклепки принято различать по типу бортика:

- заклепка со стандартным бортом является универсальной. Область ее применения довольно широкая;

- с потайным бортиком заклепка используется в том случае, когда головка не должна быть видна на поверхности основания после монтажа. Наносится на гладкую поверхность;

- заклепка с широким бортиком. За счет своих увеличенных параметров, бортик снизит давление на основание. Такие заклепки получили свое широкое использование в креплении изделий из деликатного материала.

[ Источник]

Тематики

EN

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > вытяжная заклепка

-

6 полёт увеличенной дальности

полёт увеличенной дальности; полёт увеличенной дальности с двумя двигателями; ETOPSЛюбой полёт, выполняемый самолётом с двумя газотурбинными силовыми установками, при котором время полёта с крейсерской скоростью (в условиях MCA и в штилевых условиях) при одной неработающей силовой установке от какой-либо точки маршрута до соответствующего требованиям запасного аэродрома превышает пороговое время, установленное государством эксплуатанта.extended range operation; extended twin-engine operation; ETOPS; extended range operation by twin-engined aeroplaneAny flight by an aeroplane with two turbine power-units where the flight time at the one power-unit inoperative cruise speed (in ISA and still air conditions), from a point on the route to an adequate alternate aerodrome, is greater than the threshold time approved by the State of the Operator.(AN 3; AN 6/I)Official definition added to AN 3 by Amdt 70 (1/01/1996) and modified by Amdt 21 to AN 6/I (9/11/1995).Русско-английский словарь международной организации гражданской авиации > полёт увеличенной дальности

-

7 полёт увеличенной дальности с двумя двигателями

полёт увеличенной дальности; полёт увеличенной дальности с двумя двигателями; ETOPSЛюбой полёт, выполняемый самолётом с двумя газотурбинными силовыми установками, при котором время полёта с крейсерской скоростью (в условиях MCA и в штилевых условиях) при одной неработающей силовой установке от какой-либо точки маршрута до соответствующего требованиям запасного аэродрома превышает пороговое время, установленное государством эксплуатанта.extended range operation; extended twin-engine operation; ETOPS; extended range operation by twin-engined aeroplaneAny flight by an aeroplane with two turbine power-units where the flight time at the one power-unit inoperative cruise speed (in ISA and still air conditions), from a point on the route to an adequate alternate aerodrome, is greater than the threshold time approved by the State of the Operator.(AN 3; AN 6/I)Official definition added to AN 3 by Amdt 70 (1/01/1996) and modified by Amdt 21 to AN 6/I (9/11/1995).Русско-английский словарь международной организации гражданской авиации > полёт увеличенной дальности с двумя двигателями

-

8 ETOPS

полёт увеличенной дальности; полёт увеличенной дальности с двумя двигателями; ETOPSЛюбой полёт, выполняемый самолётом с двумя газотурбинными силовыми установками, при котором время полёта с крейсерской скоростью (в условиях MCA и в штилевых условиях) при одной неработающей силовой установке от какой-либо точки маршрута до соответствующего требованиям запасного аэродрома превышает пороговое время, установленное государством эксплуатанта.extended range operation; extended twin-engine operation; ETOPS; extended range operation by twin-engined aeroplaneAny flight by an aeroplane with two turbine power-units where the flight time at the one power-unit inoperative cruise speed (in ISA and still air conditions), from a point on the route to an adequate alternate aerodrome, is greater than the threshold time approved by the State of the Operator.(AN 3; AN 6/I)Official definition added to AN 3 by Amdt 70 (1/01/1996) and modified by Amdt 21 to AN 6/I (9/11/1995).Русско-английский словарь международной организации гражданской авиации > ETOPS

-

9 одностадийное производство изделий из кварцевого стекла

одностадийное производство изделий из кварцевого стекла

Производство, при котором на одной установке одновременно производится наплавление кварцевого стекла и выработка из него изделия.

[ ГОСТ 16548-80]Тематики

- оптика, оптические приборы и измерения

EN

DE

FR

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > одностадийное производство изделий из кварцевого стекла

-

10 производство труболитейное

производство труболитейное

Производство методом литья труб из чугуна, а также трубных заготовок из сталей (преимущественно легированных) и медных сплавов. Труболитейное производство осуществляется главным образом центробежным и полунепрерывным литьем. При массовом производстве однораструбных труб применяют центробежное литье в металлическую изложницу, а двухраструбовые и двухфланцевые трубы изготавливают центробежным литьем в песчаную форму. Полунепрерывное литье ведут на труболитейных установках с направленными колоннами и без колонн. Для увеличения производительности иногда применяют многоручьевую отливку, т.е. одновременно изготавливают несколько труб на одной установке. В России центробежным и непрерывым литьем изготавливают чугунные трубы диаметром от 65 до 1048 мм (длина 4-6 м).

[ http://www.manual-steel.ru/eng-a.html]Тематики

EN

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > производство труболитейное

-

11 подвесной потолок

потолок подвесной

Потолок, прикрепляемый к перекрытию на подвесках

[Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)]

подвесной потолок

фальшпотолок

навесной потолок

Потолок, состоящий из съемных и взаимозаменяемых панелей, который создает область между декоративной поверхностью и структурой над ней.

(ISO/IEC 11801)

[ http://www.iks-media.ru/glossary/index.html?glossid=2400324]

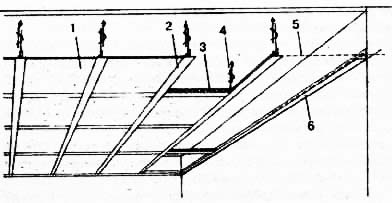

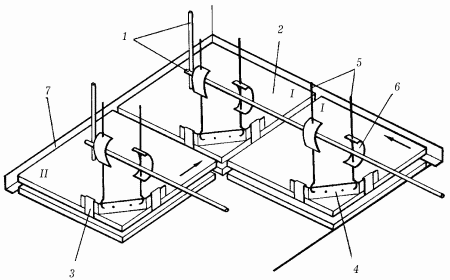

Устройство подвесного потолка

Устройство подвесных потолков: 1 — гипсоволоконные плиты; 2 — направляющие Т-профили; 3 — промежуточные Т-профили; 4 — подвески с регулируемыми пластинами; 5 — уровень чистого потолка; 6 — пристенный уголокМонтируя подвесной потолок, сначала производят сборку направляющих профилей. В комплект подвесного потолка входит два вида профилей ( пристенный уголок и Т-образный профиль), а также вертикальные подвески и регулировочные пружинные пластины.

Сначала потолок очищают от грязи, пыли и проводят разметку. С помощью гибкого уровня провешивают и отмечают линию горизонта чистого потолка. Отмечают на всех стенах по периметру потолка точки уровня, а затем соединяют все точки сплошной линией.

Далее проводят разбивку потолка. Так как стандартный размер гипсовых и гипсоволоконных плит 60x60 см, то разметку крепления направляющих профилей проводят на расстоянии 60 см друг от друга. Сначала на полу комнаты проводят черновую раскладку плит, чтобы определять количество плит, помещающихся по длине и ширине комнаты. Если количество плит оказывается целое, то разметку на потолке начинают, отступив от стены на расстояние 60 см. Если же количество плит — дробное, то для симметричного их размещения на потолке первые разметки от стен делают на расстоянии, равном половине остатка длины или ширины комнаты. Например: длина комнаты 500 см, делим на размер плитки 60 см и получаем 8 целых плиток (480 см) и 20 см остатка. Делим остаток пополам, полученные 10 см и есть расстояние, на которое необходимо отступить от стены (по длине комнаты) для разметки первого направляющего профиля. Отметив эту точку (вверху стен1>1 у потолка), отмечают такое же расстояние на противоположной стене. Между этими точками натягивают шнур и вдоль шнура на расстоянии 100 см друг от друга в поверхности потолка просверливают отверстия для креплений профиля. Отступив от первого ряда на 60 см, снова натягивают шнур и вдоль него просверливают отверстия под крепежные аксессуары. Таким образом, передвигая шнур на 60 см от предыдущего размеченного ряда, размечают и высверливают отверстия на всей поверхности потолка. Для крепления пристенных уголков также высверливают в намеченных местах над линией уровня чистого потолка.

Следующим шагом в устройстве потолка будет закрепление пристенного уголка. Длина уголка 360 см, он имеет два ребра, одно из которых содержит многочисленные отверстия для крепления, а второе ребро с наружной стороны покрыто (декорировано) эмалью или винилом. Уголок крепят к стене декорированной стороной вниз. Если длина стены больше длины уголка, то уголок наращивают путем стыковки с отрезком уголка необходимой длины. В углах комнаты профили сопрягают, обрезав декоративное ребро под углом 45°. Раскрой профилей производят ножовкой по металлу. Прикручивают уголок к стенам с помощью шурупов, строго следя за совпадением лицевой стороны уголка с линией уровня чистого потолка.

Далее необходимо подвесить направляющие Т-образные профили. В высверленные отверстия в потолке забивают пластмассовые или деревянные пробки и вкручивают в них крюкообразные дюбеля. Собирают вертикальные подвески, вставляя их по двое в пружинную (Н-образную) пластину, причем с одной стороны вставляют прут-подвеску с петлей, а с другой стороны — подвеску с крюком. Подвеску в сборе петлей набрасывают на крюк дюбеля. Сначала цепляют крайние в ряду подвески, на крюки подвесок цепляют Т-образный профиль лицевой стороной вниз и регулируют с помощью пружинной пластины, поднимая или опуская ее, уровень профиля совмещая с уровнем пристенных уголков — лицевые плоскости уголка и профиля должны совпадать. Если расстояние от стены до стены в направляющих радах больше длины профиля, то второй конец профиля регулируют по высоте с помощью гибкого уровня. Недостающий кусок профиля наращивают, соединив в торец имеющимися на концах профилей замками-защелками.

Отрегулировав уровень профиля на концах, на дюбеля в этом ряду цепляют остальные промежуточные подвески и на их крюки подвешивают весь направляющий профиль. При помощи гибкого уровня проверяют уровень профиля по всей длине, и провисшие места поднимают с помощью регулировки вертикальных подвесок. Таким же способом подвешивают остальные направляющие профили. После подвешивания всех рядов направляющих профилей и окончательной проверки уровня потолка можно приступать к самой облицовке потолка.

В комплект подвесного потолка входят, кроме направляющих, еще промежуточные вставки Т-образного профиля. Длина их 60 см, и предназначены они для поперечного прокладывания между облицовочными плитками в каждом ряду. Поэтому, приступая к облицовке, необходимо приготовить для двух пристенных рядов не только неполномерные плитки, но и в соответствии с шириной этих рядов нарезать прокладочные профили. Для раскроя профилей используют ножовку по металлу, а для нарезки плиток из гипсоволокна — острый нож. Если в длину ряда также не помещается целое количество плиток, то крайние плитки в рядах нарезают, рассчитав остаток в ряду и поделив пополам. Например: длина ряда 350 см делится на 60 см и остаток, равный 50 см, делится на два — 25 см, это ширина всех краевых плиток в каждом ряду.

Укладку плиток начинают с угла комнаты. Берут краевую плитку первого ряда (если краевые ряды и краевые плитки неполномерные, она должна быть по расчетам взятого для примера помещения 10x25 см) и укладывают в углу комнаты, опирая двумя сторонами на уголок и третьей стороной — на направляющий профиль. К четвертой стороне плитки приставляют промежуточный профиль, оперев на пристенный уголок и направляющий профиль.

Следующую плитку укладывают впритык к промежуточному профилю, оперев тремя сторонами на уголок, на промежуточный профиль и на направляющий. Таким образом заполняют весь ряд неполномерными плитками и прокладывают промежуточными неполномерными профилями.

Последняя плитка в ряду должна быть, как и первая, самая маленькая по размеру. Следующие ряды заполняются полномерными плитками и прокладочными профилями и только краевые плитки в рядах неполномерные. Первые плитки последующих рядов опираются одной стороной на пристенный уголок, двумя сторонами — на направляющие профили, а четвертой — на приставленный к плитке промежуточный профиль. Остальные плитки опираются противоположными сторонами на направляющие и промежуточные профили.

Последний ряд, как и первый, собирается из неполномерных плиток и укороченных по ширине ряда промежуточных профилей. Некоторую трудность составляет укладка последней плитки в последнем ряду. Потолочный массив в конце сборки имеет определенное напряжение, и плитки последнего ряда устанавливаются на место впритирку. Поэтому имеет смысл уменьшить их в размере на 2-3 мм по длине и ширине.

Для устройства в подвесном потолке системы электрического освещения используют осветительные щиты с вмонтированными в них приборами освещения. Размеры щитов 60x60 см. Устанавливаются они в подвесном потолке в намеченном месте вместо облицовочных плит таким же способом, как и сами плиты.

[ http://www.helpmaste.ru/artcl-ustrvo_podvesnuh_potolkov.html]

Пожалуй, самыми популярными сегодня считаются подвесные потолки. Они позволяют:

– скрыть коммуникации, смонтированные на потолке, оставив при этом доступ к электрической проводке, вентиляционному и тепловому оборудованию и пр.;

– встраивать разнообразные осветительные приборы;

– устанавливать системы пожаротушения и вентиляционные решетки;

– выравнивать разноуровневый потолок;

– создавать разноуровневый потолок при изначально плоском базовом потолке;

– улучшать акустику помещений.

В современном строительстве широко используются потолки из минераловатных или минераловолокнистых плит.

Плиточные подвесные потолки состоят из каркаса и плит из мягкого или твердого минерального волокна толщиной 1,5 см и размерами 600 х 600 или 610 х 610 мм. В каталоге фирмы «Armstrong» имеются также плиты 600 х 1200 и 625 х 1250 мм. Однако в наличии они бывают не всегда, и чаще всего их приходится заказывать.

Каркас представляет собой набор металлических реек, соединенных между собой в модульную решетку.

Конструкция подвесного потолка состоит из следующих компонентов:

– несущий каркас из металлических труб, уголков, швеллеров и пр.;

– заполнение (плиты, рейки, листы и пр.).

В качестве несомых элементов подвесного потолка или его заполнения используют гипсовые плиты или ДСП, плиты «Акмигран» и «Акминит», плиты из металлических листов, асбестоцементные листы и др. Для устройства акустических подвесных потолков применяют минераловатные плиты, перфорированные гипсовые и металлические плиты, двуслойные плиты с лицевым перфорированным слоем из минераловатной плиты и ДВП.

Подвесные потолки бывают двух видов:

– плиточные;

– реечные.

Плиточные, в свою очередь, подразделяются на влагостойкие и невлагостойкие. Первые чаще всего используются в ванных комнатах, туалетах и на кухнях. Невлагостойкие потолки в этих помещениях устраивать не рекомендуется, так как спустя какое-то время установленные плитки покоробятся и попросту выйдут из строя.

В этом отношении самыми удобными являются реечные потолки: дело в том, что подвесные реечные потолки изготовлены из алюминия, который не боится влаги.Плиточные подвесные потолки

На российском рынке имеется богатый выбор потолков данного типа. Они различаются не только по цене, но и по качеству и назначению, каждый подвесной потолок имеет свои особенности и отличия.

При покупке подвесного потолка особое внимание следует обратить на стыковку плит с каркасом. Дело в том, что продавцы довольно часто продают каркас одной фирмы-производителя, а плиты – другой. Смонтировать такой потолок очень трудно.

Если удастся это сделать, нет гарантии, что он прослужит долго: такой потолок очень быстро начнет деформироваться. Необходимо следить за тем, чтобы форма кромок плит соответствовала типу каркаса.

Самостоятельно смонтировать подвесной потолок можно только в помещениях небольшой площади. В другом случае, особенно если нет опыта подобной работы, лучше всего воспользоваться услугами профессиональных монтажников.

Подвесные каркасы делятся на 3 вида:

– видимый каркас;

– полускрытый каркас;

– скрытый каркас.

В России наибольшее распространение получили видимые и полускрытые каркасы, что обусловлено низкими ценами и простотой монтажа.

Сами подвесные потолки бывают плоскостные и криволинейные.

Последние удобно монтировать при составлении разноуровневых потолков.

В зависимости от материалов, из которых изготовлены потолочные системы, подвесные потолки делятся на следующие виды:

– потолки из минераловатных плит;

– потолки из минераловолокнистых плит;

– потолки из гипсовых плит;

– зеркальные потолки;

– металлические потолки;

– потолки с искусственным освещением.Общая характеристика потолков из минераловолокнистых плит

Минеральное волокно – экологически чистый материал, обеспечивающий отличную звукоизоляцию и тепло. Однако в помещениях с повышенной влажностью (например, кухнях и ванных комнатах) этот материал использовать не рекомендуется.

После покупки, в том случае, если потолок монтируется не сразу, плиты хранят в помещении с температурой 18–30 °C при относительной влажности 70 %. Однако плиты некоторых фирм-производителей можно устанавливать в помещениях с температурой до 40 °C и влажностью до 95 %.

Плиты чаще всего имеют белый цвет, но некоторые производители выпускают панели, окрашенные в различные цвета. Также плиты можно окрашивать латексными красками, однако при этом огнестойкость данного материала понижается.

Потолки из минераловолокнистых плит имеют различную структуру поверхности: гладкая обладает хорошим светоотражением в помещениях с непрямым освещением, фактурная обеспечивает хорошую звукоизоляцию благодаря незаметным микроотверстиям.Общая характеристика потолков из минераловатных плит

Минераловатные плиты представляют собой панели с высокими шумопоглощающими свойствами. Чаще всего эти плиты называют акустическими. Они обладают следующими свойствами:

– снижают общий уровень шума; коэффициент звукопоглощения варьируется от 75 до 90 %;

– отвечают российским стандартам пожарной безопасности;

– могут использоваться в помещениях с повышенной влажностью воздуха (до 95 %).

Существует около 1000 различных оттенков минераловатных плит. При правильной эксплуатации можно надолго сохранить первоначальный цвет таких потолков.Плиточные потолки из пенополистирола

Самым недорогим и практичным материалом для отделки потолка считается декоративная потолочная плитка из полистирола. С помощью обычных инструментов можно довольно быстро оклеить потолок. При работе с полистирольными плитами необходимо знать некоторые правила. Первое – выбор плиток при покупке. Полистирольные плитки подразделяются на 3 основные группы:

– прессованные (штампованные);

– инжекционные;

– экструдированные.

Прессованные плитки производятся из полос толщиной 6–7 мм, нарезанных из блоков пенополистирола строительного назначения.

Инжекционные получают в пресс-формах формовочно-литьевого автомата путем спекания пенополистирольного сырья. Толщина готовых плит 9–14 мм.

Экструдированные получают из экструдированной полистирольной полосы, окрашенной или покрытой пленкой способом прессования.

Второе правило – геометрически выверенные размеры плитки. Большие погрешности в плитке становятся заметными при отделке потолка.

Правильные размеры чаще всего имеет только инжекционная плитка благодаря технологии производства, в то время как прессованная и экструдированная плитка довольно часто характеризуются некоторыми неточностями в размерах.

Производители экструдированной и прессованной плитки продолжают совершенствовать геометрические размеры изделий и добиваются положительных результатов. Тем не менее при покупке обязательно следует проверять плитки.

Третье правило – просушивание пенополистирольных плиток до монтажа в сухом и теплом помещении в течение 3 дней в распакованном виде, иначе вследствие усадки на потолке между плитками могут появиться щели. В особенности это касается инжекционных плиток.

Четвертое правило – сажать плитки следует только на клей, который после сушки становится прозрачным.Инструменты и материалы для устройства подвесного потолка

Для монтажа подвесного потолка фирмы потребуются следующие инструменты:

– рулетка;

– ножницы по металлу;

– отбивной шнур;

– дрель;

– нож со сменными лезвиями для резки плиток;

– ножовка по металлу.

Инструменты для приклейки пенополистирольных плиток:

– гвозди 70–80 мм для монтажа деревянного каркаса под плиты;

– рулетка;

– отбивной шнур;

– молоток;

– нож со сменными лезвиями для резки плиток;

– ножовка по дереву;

– шпатель для нанесения клеевого состава на плитки.

Для наклеивания декоративных пенополистирольных плиток на любые впитывающие минеральные поверхности используют клей на основе ПВА с наполнителями. При высыхании такой клей имеет серо-белый или кремовый цвет. Поэтому в некоторых случаях необходимо брать другой клей – на основе ПВА, но без наполнителей: такой клей после сушки становится прозрачным. Предварительно деревянный каркас огрунтовывают водным раствором ПВА.

Пенополистирольные плитки отечественного производства «Акмигран» и «Акминит» в основном используют в жилых помещениях. Выпускаются такие плитки в виде квадратов размерами 300 х 300, 600 х 600 и 900 х 900 мм, толщиной 20 мм. Облегченная конструкция, правильная прямоугольная форма, ровная лицевая поверхность делают плитки «Акмигран» и «Акминит» очень удобными для облицовки потолков в домашних условиях.

Лицевая сторона плиток матовая, равномерно окрашенная, может быть гладкой, пористой и с различной фактурой (под пробку, джутовое плетение, рифленой, трещиноватой и т. д.).

Крепят данные плитки на черновой каркас. Для более удобного крепления на боковых гранях плиток имеются пазы и выступы.Облицовка потолка минеральными плитками «Акмигран» и «Акминит» и гипсовыми декоративными плитками

В облицовочных работах по отделке потолка различают два способа: устройство плиточных потолков каркасной конструкции и облицовка плитками потолков бескаркасной конструкции. Устройство плиточных потолков каркасной конструкции предполагает наличие горизонтальных направляющих с подвесками (выполняющими несущую функцию подвесного потолка), заделанными в перекрытия. Монтаж таких направляющих возможен лишь при возведении несущих конструкций здания. Поэтому самостоятельно в домашних условиях такой подвесной потолок устроить технически невозможно.

Произвести облицовку потолка бескаркасной конструкции сможет практически каждый. Облицовочные работы принято вести двумя способами: с устройством чернового каркаса и без него.Устройство плиточного потолка на черновом каркасе

Монтаж конструкции, как и в других случаях, подразделяется на несколько этапов:

– подготовка, разбивка и провешивание поверхности;

– подготовка материала;

– установка плиток.

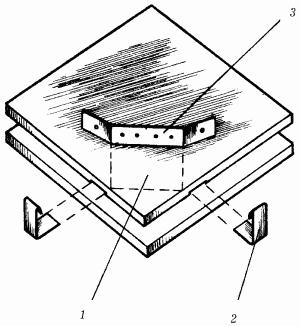

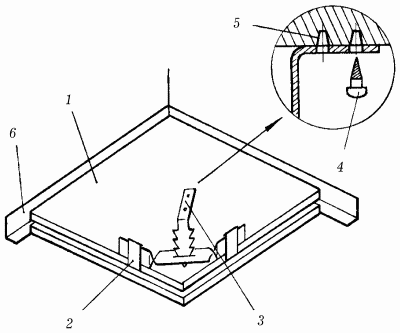

Подготовка поверхности заключается лишь в ее очистке от пыли, это вызвано больше гигиеническими требованиями, а не технологическими. При подготовке плиток сортируют их по наличию пазов и выступов на боковых гранях, в прорези вставляют закладные крюки, соединенные крепежной скобкой (рис. 21).

Рис. 21. Подготовка плиток для устройства потолка: 1 – облицовочная плитка; 2 – закладные крюки; 3 – крепежная скоба.Разбивку и провешивание поверхности начинают с определения чистого уровня потолка. Для этого гибким уровнем определяют и отмечают линии низа потолка (по ним будут установлены пристенные опорные уголки). Затем с помощью рулетки и угольника на полу помещения определяют продольную и поперечную оси и закрепляют их причальными шнурами; по одну сторону от оси раскладывают плитки, определяя таким образом количество плиток в ряду. Ряды, примыкающие к стенам, заполняют неполномерными плитками.

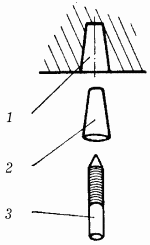

После этого приступают к сооружению и установке чернового каркаса: для этого в потолке по каждому предполагаемому ряду (с шагом в ряду 1 м) закрепляют стальные штыри так, как это показано на рисунке 22.

Рис. 22. Крепление чернового каркаса к потолку: 1 – отверстие в потолке; 2 – пластмассовая пробка; 3 – стальной штырь с резьбой.В потолке просверливают отверстия и забивают туда пластмассовые пробки от дюбелей или деревянные шпонки, в которые ввинчивают стальные штыри.

На стальных штырях закрепляют стальной пруток, выполняющий роль горизонтальной направляющей для крепления облицовочных плиток. По периметру стен по линиям низа потолка устанавливают опорные уголки. Черновой каркас для облицовки плитками потолка бескаркасной конструкции готов.

Следующий этап – непосредственно облицовка. Закрепив за опорные уголки на противоположных стенах причальный шнур для первого ряда (фиксирующий нижнюю плоскость потолка), от угла помещения начинают установку плит (рис. 23).

Рис. 23 Устройство плиточного потолка с использованием чернового каркаса: 1 – элементы чернового каркаса; 2 – облицовочные плитки; 3 – закладные крюки; 4 – крепежная скоба; 5 – вертикальная подвеска; 6 – согнутая (пружинная) пластина; 7 – пристенный опорный уголок.Первую плитку опирают двумя сторонами на уголки, а угол с установленными крепежными скобами с помощью вертикальной подвески и согнутой (пружинной) пластины крепят к горизонтальной направляющей чернового каркаса. Следующую плитку одной стороной опирают на пристенный опорный уголок, а выступ на ребре другой стороны совмещают с пазом уже установленной плитки. Свободный угол закрепляют (как и в первом случае) на горизонтальной направляющей чернового каркаса. И так далее до окончания ряда.

По ходу работы нужно следить за горизонтальностью плоскости подвесного потолка (для этого и нужен причальный шнур). Положение плиток, имеющих отклонение от горизонтали, регулируют смещением пружинной пластины по вертикальной подвеске.

Установка средних (не пристенных) плиток 2-го и последующих рядов отличается от установки плиток 1-го ряда тем, что 2 их стороны будут опираться не на пристенные уголки, а на пазы на ребрах ранее уложенных плиток.

По окончании облицовочных работ пристенные опорные уголки можно будет закрыть деревянным потолочным плинтусом.Устройство плиточного потолка без чернового каркаса

Подготовка поверхности потолка к укладке плиток и подготовка материала в данном случае полностью аналогичны предварительным работам при устройстве подвесного потолка с использованием чернового каркаса. Непосредственно облицовочные работы отличаются от способа облицовки с применением чернового каркаса весьма значительно.

Для начала по периметру помещения на стенах на уровне чистого потолка закрепляют опорные уголки. В потолке с шагом, равным длине плиток, просверливают отверстия, в которые забивают пластмассовые пробки от дюбелей либо деревянные шпонки. Затем с помощью дюбелей или шурупов ввинчивают в эти пробки или шпонки подвески для установки облицовочных плиток.

Работу начинают от угла помещения. Первую облицовочную плитку устанавливают следующим образом: 2 сторонами опирают на пристенные уголки, а свободный угол плитки надевают крепежной скобой на подвеску. Вторую плитку устанавливают одной стороной на опорный уголок, выступ другой стороны вставляют в паз уже установленной плитки, а свободный угол закрепляют на подвеску аналогично 1-й плитке. Дальнейшую облицовку производят по уже отработанной технологии (рис. 24).

Рис. 24. Устройство плиточного потолка без применения чернового каркаса: 1 – облицовочные плитки; 2 – закладные крюки с крепежной скобой; 3 – подвеска; 4 – шуруп либо дюбель; 5 – пластмассовая пробка или деревянная шпонка; 6 – опорные уголки.Уход за плиточными потолками

Поскольку гипсовые материалы в достаточной степени обладают гигроскопичностью, то их не рекомендуется мыть. Пыль с таких поверхностей удаляют мягкой влажной ветошью, укрепленной на щетке с жесткой щетиной или на венике.

Облицовку в местах отслоения плиток ремонтируют, а треснувшие и сильно загрязненные плитки заменяют новыми (для этого следует оставлять запас материалов). В том случае, если при облицовке потолка были использованы минеральные плитки «Акмигран» и «Акминит», то уход за ними не допускает никакого контакта с водой, приемлема только сухая уборка с помощью пылесоса.Устройство реечных потолков

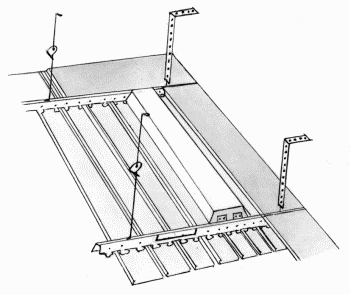

Реечный подвесной потолок (рис. 25) состоит из алюминиевых реек, загнутых по бокам. В основном в продаже бывают рейки длиной 3 и 4 м. В некоторых фирмах имеются специальные режущие станки, с помощью которых можно отрезать рейку любой длины. Ширина реек – 9, 10, 15, 20 см. Следует сказать, что чаще всего приобретают 10-сантиметровые рейки.

Рис. 25. Устройство реечного подвесного потолка.Другим важным параметром реек для подвесного потолка является их толщина. Чем толще рейка, тем надежнее будет потолок. Самая подходящая толщина для реек – 0,5 мм: этого будет достаточно для того, чтобы потолок не деформировался. Если рейки более тонкие, потолок может погнуться и на нем будут заметны вмятины.

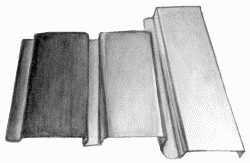

Рейки для подвесных потолков бывают 3 типов:

– открытые;

– закрытые;

– со вставками.

Закрытые рейки (рис. 26) крепят встык, заводя друг за друга, в то время как между открытыми рейками остается небольшой зазор, который, однако, не заметен, если потолок высокий – около 5 м.

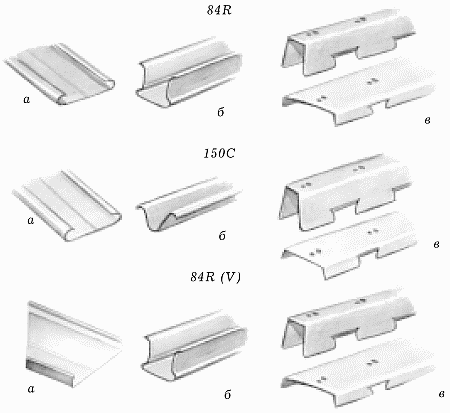

Рис. 26. Типы закрытых реек для подвесного потолка.Рейки со вставками (рис. 27) немного напоминают открытые, только расстояние между ними прикрывают узкие алюминиевые полоски.

Рис. 27. Рейки со вставками: а – изнаночная сторона; б – лицевая сторона.Рейки бывают самых разнообразных цветов, однако до сих пор самым популярным цветом остается белый.

При покупке потолка обращают внимание на то, чтобы рейки были упакованы в полиэтиленовую пленку, защищающую материал от царапин и повреждений во время транспортировки. Качественный товар продается именно так. Если потолок не упакован, имеет смысл отказаться от покупки. Все уважающие себя фирмы выпускают потолки на продажу только в полиэтиленовой упаковке.

Реечные потолки бывают открытыми и закрытыми. Основная особенность реечного потолка открытого типа состоит в наличии открытого пространства между декоративными панелями. Такие потолки, как правило, применяют в помещениях с высокими потолками. В обычных жилых помещениях такие потолки устанавливают очень редко, в основном из-за желания создать особое освещение: светильники на потолке должны быть развернуты таким образом, чтобы световой поток не попадал в межпотолочное пространство.

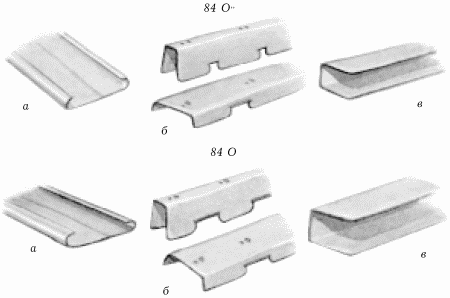

Существует 2 модификации реечных потолков открытого типа (рис. 28): 84 О и 84 О". В основном обе модели отличаются друг от друга шириной зазора между панелями: 6–16 см. Для моделирования таких элементов интерьера, как арки и переходы между разноуровневыми потолками в реечном потолке открытого типа используется стрингер AR.

Рис. 28. Модели потолков открытого типа: а – потолочная панель; б – стрингер; в – закрывающий профиль.Основное отличие потолка закрытого типа от открытого заключается в отсутствии открытого пространства между декоративными панелями. Потолок закрытого типа полностью скрывает внешние коммуникации – противопожарные, электрическую проводку. Реечные закрытые потолки выпускаются следующих типов (рис. 29): 84R, 15 °C и 84R (V).

Рис. 29. Модели потолков закрытого типа: а – потолочная панель; б – стрингер; в – закрывающий профиль.

К модели 84R относится профиль шириной 84 мм, с промежуточным профилем п-образной формы, шириной 16 мм.

К модели потолка 84R (V) относят широкий профиль шириной 84 мм, промежуточный профиль v-образной формы, шириной 16 мм. Указанные выше типы подвесных реечных потолков различаются по дизайну, но совмещаются с помощью стрингера R (подвесной системы), одинакового для всех типов. Для моделирования арок, волн и переходов между различными по высоте уровнями в реечном потолке закрытого типа применяется радиусный стрингер AR. Комплект подвесного потолка закрытого типа 150C включает в себя профили шириной 150 мм, крепление которых на стрингер производится стык в стык.Монтаж подвесных реечных потолков

В комплект подвесного потолка входят:

– собственно рейки;

– шина (каркас);

– плинтус.

Также к комплекту прилагается и инструкция по монтажу.

Кроме реек, важной составной частью конструкции является шина, представляющая собой стальную или алюминиевую планку с зубчиками, за которые цепляют рейки. Для каждого типа реек требуется особая шина, чтобы на готовом покрытии не было перекосов, щелей и изгибов. Кроме того, рейки одной фирмы нельзя крепить на шину другой.

Шину с прикрепленными к ней рейками цепляют за подвес, который можно регулировать по высоте. Это очень важная деталь всей конструкции: потолок получил свое название потому, что висит на подвесе. Следует помнить о том, что подвесные реечные потолки занимают достаточно много места (5–11 см высоты), и применение их в квартире с низкими потолками нецелесообразно.

Плинтус – это декоративная деталь, закрывающая стык между стеной и потолком.

Установку реечного подвесного потолка можно осуществить самостоятельно. Особых умений не потребуется. Главное – действовать очень осторожно, придерживаясь инструкции.

В том случае, если требуется объединить потолком два помещения, находящихся на разных уровнях, приобретают изогнутый подвесной реечный потолок (рис. 30).

Рис. 30. Рейки для изогнутого подвесного потолка.Весь ассортимент реечных потолков условно можно разделить на 5 групп:

– металлик;

– матовый;

– глянцевый;

– зеркальный;

– фактурный.

Цветовая гамма реечных потолков представлена 27 оттенками, причем для каждого вида поверхности есть определенное количество оттенков. Так, например, для матового – 9, для глянцевого – 2, для металлика – 10, для зеркального – 4, для фактурного – 2.

Существуют следующие варианты сборки реечных потолков (рис. 31):

– геометрический узор;

– разноуровневый потолок;

– зеркальный;

– комбинированный (совмещение реечного потолка с другими видами отделки, например, гипсокартоном);

– зональное разделение комнат;

– оформление арок;

– моделирование волн.

[ http://stroy-zametki.narod.ru/2_31.html#1]Тематики

EN

DE

FR

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > подвесной потолок

-

12 перегородка (в здании)

перегородка

Ненесущая внутренняя вертикальная ограждающая конструкция, разделяющая помещения

[Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)]Перегородки являются планировочным элементом, с помощью которого пространство, заключенное между несущими стенами, разделяется на помещения в соответствии с их функциональным назначением.

В отличие от наружных и внутренних несущих стен, воспринимающих все силовые воздействия, действующие на здание, перегородки никаких нагрузок не несут, кроме собственного веса.

В зависимости от назначения перегородки делятся на ограждающие и выгораживающие.

Ограждающие перегородки полностью изолируют помещения друг от друга по всей высоте, выгораживающие - лишь на определенную высоту или части помещения. К ограждающим перегородкам предъявляются большие требования в части звукоизолирующей способности, и их диапазон в этой части находится в пределах от 30 до 50 децибел.

Нижний предел обеспечивается при весе однородной конструкции от 20 до 100 кг/м2, верхний предел при весе от 150 до 270 кг/м2.

Звукоизолирующая способность перегородок определяется на основании расчетов и требует специальных знаний и навыка. Вместо расчетов можно пользоваться данными таблиц, позволяющими без особых затрат времени выбрать нужную конструкцию и материал перегородки. Из табличных характеристик можно сделать вывод, что звукоизолирующая способность перегородок в пределах 40-50 дб характерна для междуквартирных, а 30-40 дб - для межкомнатных перегородок.

Если в перегородке предусмотрена хотя бы одна дверь, то ее звукоизолирующая способность должна находиться в пределах 30 дб. При необходимости повысить ее уровень изменяется конструкция дверного полотна.

В связи с распространением звука через неплотности сопряжения, поры материала, а при ударном воздействии, через конструкцию, особое внимание следует уделить герметизации мест сопряжения звукоизолирующими материалами и конструктивными преградами.

Перегородки могут быть межквартирными, толщиной не менее 20 см, и межкомнатными, толщиной не менее 10 см. И те, и другие обычно делают из прочных малосгораемых, тепло- и звукопроводных материалов. Деревянные перегородки оштукатуривают.

Перегородки из тонких бревен или пластин чаще всего устанавливают между квартирами или когда 'хотят теплое помещение отделить от холодного.

Наиболее легкие перегородки - дощатые и каркасные. Они могут быть установлены непосредственно по балкам или лагам без устройства фундамента.

Самая простая - дощатая однослойная перегородка из вертикально поставленных досок толщиной 40-60 мм.

Самой экономичной по расходу материалов является каркасная перегородка.

Капитальными называют перегородки из кирпича, гипса (алебастра), шлако- или опилкобетона. Они огнестойки и имеют хорошие звукозащитные качества.

Самыми прочными, самыми долговечными зарекомендовали себя перегородки кирпичные.

Расположение перегородок по отношению к балкам

Перегородка опирается на балку, и с двух сторон ее закрепляют брусками, сечение которых равно сечению половых досок, а бруски закрывают плинтусами.

При установке перегородок вдоль балок между последними врубают особые бруски, называемые ШПАЛАМИ, на которые крепят лагу - лежень.

Иногда в лаге выбирают паз для досок перегородок (в балках его не выбирают). В этом случае в лагах обязательно крепят диафрагму - доску, поставленную на ребро.

Для установки перегородки поперек балок для нее кладут лаги и закрепляют их, а род лагами устраивают диафрагму.

Ее назначение - снизить различные звуки, которые могут проникать через перекрытие, а также удержать тепло и обособить перекрытие друг от друга.

Выполнение перегородок Между потолком и перегородкой обычно ставят зазор на величину осадки (не менее 10 см), который заполняют паклей, смоченной в гипсовом растворе. Перегородки можно" ставить и после окончательной осадки дома, примерно через год после его постройки.

Перегородки из тонких бревен или пластин достаточно тяжелые, поэтому их нужно возводить на балке с подготовленными под нее столбиками.

Бревна такой перегородки обычно притесывают, конопатят, штукатурят, а в обвязках крепят прямыми шипами.

Если при выполнении дощатой однослойной перегородки применяют чисто обрезанные доски без боковых пахов и гребней, их нужно скреплять между собой через 1 -1,5 м по высоте деревянными шпонками или косыми гвоздями.

Такие перегородки обшивают листовыми материалами (фанерой, древесноволокнистыми плитами, плотным картоном) и оштукатуривают. Чтобы уменьшить поперечное коробление широких досок, их раскалывают на более узкие и делают местные трещины.

Звукоизоляция отдельных дощатых перегородок невысокая, поэтому применять их для звукоограждения жилых помещений, особенно спальных комнат, не рекомендуется.

Устанавливают перегородку таким образом. На потолке крепят доску, к которой с одной стороны прибивают треугольный брусок. Затем ставят доски и закрепляют их вторым бруском. К балкам и потолку можно прибить бруски, образующие паз.

С одной стороны перегородки верхний и нижний бруски делают короче на 25-30 см, что необходимо для вставки досок. Сами же доски должны быть на 1 см короче расстояния между обвязкой. Широкие доски надкалывают, а потом в места надкола забивают небольшие клинья и вставляют доски в пазы. Для жесткости их между собой связывают шипами, устанавливаемыми через 100-140 см, но вместо шипов можно использовать и гвозди.

Более надежны по звукоизоляционным качествам двух- и трехслойные дощатые перегородки с внутренней прокладкой из пергамина (строительной бумаги), картона или старых газет (3-4 слоя). В таком случае можно использовать более тонкие доски различной длины, но сбитые заранее в готовые щиты.

Двойные дощатые перегородки чаще всего собирают из щитов шириной 50-60 см с четвертями по кромкам.

Из длинных досок двойные дощатые перегородки делать не следует.

Для большей жесткости на вертикально скрепленные доски можно набить второй слой досок под углом 45 градусов, то есть по диагонали. Между этими слоями можно проложить толь, картон или пергамин.

Для каркасной перегородки применяют бруски или доски толщиной 50-70 мм, которые в зависимости от гибкости листовой или погонажной обшивки устанавливают на расстоянии 40-60 см.

Лучший материал для обшивки каркасных перегородок - фанера толщиной 6-8 мм или листы сухой гипсокартонной штукатурки толщиной 10-14 мм. Древесноволокнистые плиты (ДВП) толщиной 4 мм не годятся для обшивки, потому что при переменной влажности они коробятся.

Каркасно-обшивные перегородки состоят из обвязки, стоек и обшивки. При необходимости между стойками ставят дверную коробку.

Стойки делают из брусков или досок, сечение которых зависит от толщины перегородок. Ставят стойки через 40-120 см друг от друга, а крепят к обвязке шипами или гвоздями, обшивка - тесовая.

Широкие доски надкалывают. Сначала обшивку полностью пробивают с одной стороны, затем с другой. Если перегородку утепляют, то вторую сторону зашивают не сразу, а рядами.

Прибив несколько досок на высоту 50-100 см, пространство между обшивкой засыпают шлаком, опилками с известью и гипсом. Иногда вместо сухой засыпки используют густую массу, которая требует тщательной сушки. В таком случае стойки рекомендуется ставить чаще, а перегородки оштукатуривать мокрой штукатуркой или обивать различными листами (сухой штукатуркой, древес-новолокнистыми листами, фанерой и т. д.).

Стойки для перегородок с заполнителем из плит камыша и соломы делают по толщине утеплительных плит, а размещают на расстоянии их ширины.

Укрепив стойки, между ними ставят камышитовые (соломитовые) плиты и крепят гвоздями, на которые предварительно надевают шайбы диаметром 2-2,5 см.

Крепить плиты к доскам можно и на дощатую обивку. Все щели между плитами конопатят или промазывают гипсовым раствором и штукатурят.

Но их можно применять двойными, склеив предварительно шероховатыми поверхностями попарно, во влажном состоянии, под равномерно распределенной нагрузкой.

При обшивке каркаса под них желательно подложить слой пергамина или картона. Для улучшения звукоизоляции пространство между обшивками можно заполнить опилкобетоном, стружками или старыми газетами.

Если дощатые или каркасные стены устраивают в ванной или душевой, внутреннюю поверхность оштукатуривают цементным раствором или обшивают асбестоцементными листами, а пространство внутри каркаса оставляют свободным с естественной циркуляцией воздуха.

Для перегородок из кирпича, гипса (алебастра), шлако- или опилкобетона требуются либо самостоятельные фундаменты, либо жесткое железобетонное перекрытие. Лишь тонкие перегородки из гипса и опилкобетона можно в отдельных случаях опирать непосредственно на деревянные балки или лаги.

При этом балки должны быть усилены, иметь пролет не менее 3 см, а сами перегородки следует проармировать, чтобы избежать деформационных трещин.

Перегородки из кирпича и шлакобетона можно делать лишь по железобетонному перекрытию или на мелких фундаментах, закладываемых в теплом подполье.

В домах с проветриваемым подпольем и деревянным цокольным перекрытием такие перегородки применять не нужно, потому что для них необходимо устройство заглубленных фундаментов.

Гипсовые перегородки обычно выкладывают из готовых блоков заводского или индивидуального изготовления. Их размеры выбирают с таким расчетом, чтобы масса блока не превышала 25-30 кг. Оптимальная толщина гипсовой перегородки - 8 см.

Поскольку гипс быстро твердеет и набирает прочность, из него в условиях строительства даже при наличии одной разборной формы можно за короткий срок изготовить много отдельных блоков - 3-4 за один час.

Для экономии и облегчения массы блока гипс перед затворением водой смешивают с опилками или шлаком в пропорции 1:2 или 1:4 (по объему).

Готовые гипсовые блоки можно укладывать в перегородку практически на любом растворе: гипсопесчаном, цементно-песчаном, глинопесчаном, цементно-известковом и т. д.

Для плотного прилегания друг к другу блоки формуют с внутренними горизонтальными или вертикальными пазами, которые заполняют раствором в процессе кладки.

Если необходимо, в горизонтальные швы для прочности укладывают проволоку, покрытую антикоррозийным составом (битумом или лаком), или тонкие деревянные рейки. При хорошем формовании и аккуратной укладке блоков поверхность гипсовой перегородки получается достаточно ровной и требует лишь затирки горизонтальных и вертикальных швов.

В отличие от гипса, шлакобетон и особенно опилкобетон сохнут и твердеют медленно, поэтому изготовление из них перегородок требует длительного времени и одновременного использования нескольких форм.

Объемный состав бетона и технология изготовления блоков могут быть применены при возведении внутренних перегородок. При тщательном формовании и аккуратной кладке поверхность таких перегородок также получается достаточно ровной и в большинстве случаев требует лишь затирки монтажных швов. Оптимальная толщина перегородок из легких бетонов - 10-12 см.

Для возведения кирпичных перегородок используют кирпич, укладывая его либо плашмя вдоль перегородки (толщина 120 мм), либо на ребро (65 и 88 мм). Лучше всего использовать красный кирпич, силикатный или сырец. Можно также использовать шлакобетонные камни, но они более толстые и уменьшают площадь помещений.

Кладку кирпичных перегородок ведут впустошовку на цементно-песчаном растворе с добавлением известкового или песчаного теста. Перегородки, выкладываемые на ребро, при их длине не более 1,5 м армируют через 3-5 рядов проволокой диаметром 3-6 мм.

Поверхность кирпичных перегородок оштукатуривают или облицовывают керамической плиткой (в санитарных узлах, вдоль кухонного оборудования).[ http://brigadamasterov.ru/fotofile/peregorodki]

Тематики

Обобщающие термины

Действия

EN

DE

FR

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > перегородка (в здании)

-

13 импульсное перенапряжение

- surge voltage

- surge overvoltage

- surge

- spike

- pulse surge

- power surge

- peak overvoltage

- high-voltage surge

- electrical surge

- damaging transient

- damaging surge

импульсное перенапряжение

В настоящее время в различных литературных источниках для описания процесса резкого повышения напряжения используются следующие термины:- перенапряжение,

- временное перенапряжение,

- импульс напряжения,

- импульсная электромагнитная помеха,

- микросекундная импульсная помеха.

Мы в своей работе будем использовать термин « импульсное перенапряжение», понимая под ним резкое изменение напряжения с последующим восстановлением

амплитуды напряжения до первоначального или близкого к нему уровня за промежуток времени до нескольких миллисекунд вызываемое коммутационными процессами в электрической сети или молниевыми разрядами.

В соответствии с классификацией электромагнитных помех [ ГОСТ Р 51317.2.5-2000] указанные помехи относятся к кондуктивным высокочастотным переходным электромагнитным апериодическим помехам.

[Техническая коллекция Schneider Electric. Выпуск № 24. Рекомендации по защите низковольтного электрооборудования от импульсных перенапряжений]EN

surge

spike

Sharp high voltage increase (lasting up to 1mSec).

[ http://www.upsonnet.com/UPS-Glossary/]Параллельные тексты EN-RU

The Line-R not only adjusts voltages to safe levels, but also provides surge protection against electrical surges and spikes - even lightning.

[APC]Автоматический регулятор напряжения Line-R поддерживает напряжение в заданных пределах и защищает цепь от импульсных перенапряжений, в том числе вызванных грозовыми разрядами.

[Перевод Интент]

Surges are caused by nearby lightning activity and motor load switching

created by air conditioners, elevators, refrigerators, and so on.

[APC]

ВОПРОС: ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ И ПОМЕХ?

Основных источников импульсов перенапряжений - всего два.

1. Переходные процессы в электрической цепи, возникающие вследствии коммутации электроустановок и мощных нагрузок.

2. Атмосферный явления - разряды молнии во время грозыВОПРОС: КАК ОПАСНОЕ ИМПУЛЬСНОЕ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ МОЖЕТ ПОПАСТЬ В МОЮ СЕТЬ И НАРУШИТЬ РАБОТУ ОБОРУДОВАНИЯ?

Импульс перенапряжения может пройти непосредственно по электрическим проводам или шине заземления - это кондуктивный путь проникновения.

Электромагнитное поле, возникающее в результате импульса тока, индуцирует наведенное напряжение на всех металлических конструкциях, включая электрические линии - это индуктивный путь попадания опасных импульсов перенапряжения на защищаемый объект.ВОПРОС: ПОЧЕМУ ПРОБЛЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ ОСТРО ВСТАЛА ИМЕННО В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ?

Эта проблема приобрела актуальность в связи с интенсивным внедрением чувствительной электроники во все сферы жизни. Учитывая возросшее количество информационных линий (связь, телевидение, интернет, ЛВС и т.д.) как в промышленности, так и в быту, становится понятно, почему защита от импульсных перенапряжений и приобрела сейчас такую актуальность.[ http://www.artterm-m.ru/index.php/zashitaseteji1/faquzip]

Защита от импульсного перенапряжения. Ограничитель перенапряжения - его виды и возможности

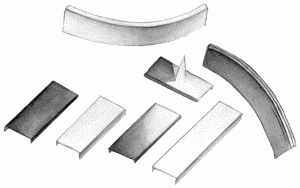

Перенапряжением называется любое превышение напряжения относительно максимально допустимого для данной сети. К этому виду сетевых помех относятся как перенапряжения связанные с перекосом фаз достаточно большой длительности, так и перенапряжения вызванные грозовыми разрядами с длительностью от десятков до сотен микросекунд. Методы и средства борьбы зависят от длительности и амплитуды перенапряжений. В этом отношении импульсные перенапряжения можно выделить в отдельную группу.

Под импульсным перенапряжением понимается кратковременное, чрезвычайно высокое напряжение между фазами или фазой и землей с длительностью, как правило, до 1 мс.

Грозовые разряды - мощные импульсные перенапряжения возникающие в результате прямого попадания молнии в сеть электропитания, громоотвод или импульс от разряда молнии на расстоянии до 1,5 км приводящий к выходу из строя электрооборудования или сбою в работе аппаратуры. Прямое попадание характеризуется мгновенными импульсными токами до 100 кА с длительностью разряда до 1 мС.

При наличии системы громоотвода импульс разряда распределяется между громоотводом, сетью питания, линиями связи и бытовыми коммуникациями. Характер распределения во многом зависит от конструкции здания, прокладки линий и коммуникаций.

Переключения в энергосети вызывают серию импульсных перенапряжений различной мощности, сопровождающуюся радиочастотными помехами широкого спектра. Природа возникновения помех приведена на примере ниже.

Например при отключении разделительного трансформатора мощностью 1кВА 220\220 В от сети вся запасенная трансформатором энергия "выбрасывается" в нагрузку в виде высоковольтного импульса напряжением до 2 кВ.

Мощности трансформаторов в энергосети значительно больше, мощнее и выбросы. Кроме того переключения сопровождаются возникновением дуги, являющейся источником радиочастотных помех.

Электростатический заряд, накапливающийся при работе технологического оборудования интересен тем, что хоть и имеет небольшую энергию, но разряжается в непредсказуемом месте.

Форма и амплитуда импульсного перенапряжения зависят не только от источника помехи, но и от параметров самой сети. Не существует два одинаковых случая импульсного перенапряжения, но для производства и испытания устройств защиты введена стандартизация ряда характеристик тока, напряжения и формы перенапряжения для различных случаев применения.

Так для имитации тока разряда молнии применяется импульс тока 10/350 мкс, а для имитации косвенного воздействия молнии и различных коммутационных перенапряжений импульс тока с временными характеристиками 8/20 мкс.

Таким образом, если сравнить два устройства с максимальным импульсным током разряда 20 кА при 10/ 350 мкс и 20 кА при импульсе 8/20 мкс у второго, то реальная "мощность" первого примерно в 20 раз больше.

Существует четыре основных типа устройств защиты от импульсного перенапряжения:

1. Разрядник

Представляет собой ограничитель перенапряжения из двух токопроводящих пластин с калиброванным зазором. При существенном повышении напряжения между пластинами возникает дуговой разряд, обеспечивающий сброс высоковольтного импульса на землю. По исполнению разрядники делятся на воздушные, воздушные многоэлектродные и газовые. В газовом разряднике дуговая камера заполнена инертным газом низкого давления. Благодаря этому их параметры мало зависят от внешних условий (влажность, температура, запыленность и т.д.) кроме этого газовые разрядники имеют экстремально высокое сопротивление (около 10 ГОм), что позволяет их применять для защиты от перенапряжения высокочастотных устройств до нескольких ГГц.При установке воздушных разрядников следует учитывать выброс горячего ионизированного газа из дуговой камеры, что особенно важно при установке в пластиковые щитовые конструкции. В общем эти правила сводятся к схеме установки представленной ниже.

Типовое напряжение срабатывания в для разрядников составляет 1,5 - 4 кВ (для сети 220/380 В 50 Гц). Время срабатывания порядка 100 нс. Максимальный ток при разряде для различных исполнений от 45 до 60 кА при длительности импульса 10/350 мкс. Устройства выполняются как в виде отдельных элементов для установки в щиты, так и в виде модуля для установки на DIN - рейку. Отдельную группу составляют разрядники в виде элементов для установки на платы с токами разряда от 1 до 20 кА (8/20 мкс).

2. Варистор

Керамический элемент, у которого резко падает сопротивление при превышении определенного напряжения. Напряжение срабатывания 470 - 560 В (для сети 220/380 В 50 Гц).Время срабатывания менее 25 нс. Максимальный импульсный ток от 2 до 40 кА при длительности импульса 8/20 мкс.

Устройства выполняются как в виде отдельных элементов для установки в радиоаппаратуру, так и в виде DIN - модуля для установки в силовые щиты.

3. Разделительный трансформатор

Эффективный ограничитель перенапряжения - силовой 50 герцовый трансформатор с раздельными обмотками и равными входным и выходным напряжениями. Трансформатор просто не способен передать столь короткий высоковольтный импульс во вторичную обмотку и благодаря этому свойству является в некоторой степени идеальной защитой от импульсного перенапряжения.Однако при прямом попадании молнии в электросеть может нарушиться целостность изоляции первичной обмотки и трансформатор выходит из строя.

4. Защитный диод

Защита от перенапряжения для аппаратуры связи. Обладает высокой скоростью срабатывания (менее 1 нс) и разрядным током 1 кА при токовом импульсе 8/20 мкс.Все четыре выше описанные ограничителя перенапряжения имеют свои достоинства и недостатки. Если сравнить разрядник и варистор с одинаковым максимальным импульсным током и обратить внимание на длительность тестового импульса, то становится ясно, что разрядник способен поглотить энергию на два порядка больше, чем варистор. Зато варистор срабатывает быстрее, напряжение срабатывания существенно ниже и гораздо меньше помех при работе.

Разделительный трансформатор, при определенных условиях, имеет безграничный ресурс по защите нагрузки от импульсного перенапряжения (у варисторов и разрядников при срабатывании происходит постепенное разрушение материала элемента), но для сети 100 кВА требуется трансформатор 100кВА (тяжелый, габаритный и довольно дорогой).

Следует помнить, что при отключении первичной сети трансформатор сам по себе генерирует высоковольтный выброс, что требует установки варисторов на выходе трансформатора.

Одной из серьезных проблем в процессе организации защиты оборудования от грозового и коммутационного перенапряжения является то, что нормативная база в этой области до настоящего времени разработана недостаточно. Существующие нормативные документы либо содержат в себе устаревшие, не соответствующие современным условиям требования, либо рассматривают их частично, в то время как решение данного вопроса требует комплексного подхода. Некоторые документы в данный момент находятся в стадии разработки и есть надежда, что они вскоре выйдут в свет. В их основу положены основные стандарты и рекомендации Международной Электротехнической Комиссии (МЭК).

[ http://www.higercom.ru/products/support/upimpuls.htm]

Чем опасно импульсное перенапряжение для бытовых электроприборов?

Изоляция любого электроприбора рассчитана на определенный уровень напряжения. Как правило электроприборы напряжением 220 – 380 В рассчитаны на импульс перенапряжения около 1000 В. А если в сети возникают перенапряжения с импульсом 3000 В? В этом случае происходит пробои изоляции. Возникает искра – ионизированный промежуток воздуха, по которому протекает электрический ток. В следствии этого – электрическая дуга, короткое замыкание и пожар.

Заметьте, что прибой изоляции может возникнуть, даже если у вас все приборы отключены от розеток. Под напряжением в доме все равно останутся электропроводка, распределительные коробки, те же розетки. Эти элементы сети также не защищены от импульсного перенапряжения.

Причины возникновения импульсного перенапряжения.

Одна из причин возникновения импульсных перенапряжений это грозовые разряды (удары молнии). Коммутационные перенапряжения которые возникают в результате включения/отключения мощной нагрузки. При перекосе фаз в результате короткого замыкания в сети.

Защита дома от импульсных перенапряжений

Избавиться от импульсных перенапряжений - невозможно, но для того чтобы предотвратить пробой изоляции существуют устройства, которые снижают величину импульсного перенапряжения до безопасной величины.

Такими устройствами защиты являются УЗИП - устройство защиты от импульсных перенапряжений.

Существует частичная и полная защита устройствами УЗИП.

Частичная защита подразумевает защиту непосредственно от пробоя изоляции (возникновения пожара), в этом случае достаточно установить один прибор УЗИП на вводе электрощитка (защита грубого уровня).

При полной защите УЗИП устанавливается не только на вводе, но и возле каждого потребителя домашней электросети (телевизора, компьютера, холодильника и т.д.) Такой способ установки УЗИП дает более надежную защиту электрооборудованию.

[ Источник]

Тематики

EN

3.1.24 импульсное перенапряжение (surge): Резкий подъем напряжения, вызванный электромагнитным импульсом удара молнии и проявляющийся в виде повышения электрического напряжения или тока до значений, представляющих опасность для изоляции или потребителя.

Источник: ГОСТ Р МЭК 62305-2-2010: Менеджмент риска. Защита от молнии. Часть 2. Оценка риска оригинал документа

3.35 импульсное перенапряжение (surge): Резкий подъем напряжения, вызванный электромагнитным импульсом удара молнии и проявляющийся в виде повышения электрического напряжения или тока до значений, представляющих опасность для изоляции или потребителя.

Источник: ГОСТ Р МЭК 62305-1-2010: Менеджмент риска. Защита от молнии. Часть 1. Общие принципы оригинал документа

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > импульсное перенапряжение

-

14 кабельный туннель

кабельный туннель

Коридор, размеры которого допускают проход людей по всей его длине, содержащий поддерживающие конструкции для кабелей, а также соединительные и (или) другие элементы электропроводок

[ ГОСТ Р МЭК 60050-826-2009]

кабельный туннель

Кабельным туннелем называется закрытое сооружение (коридор) с расположенными в нем опорными конструкциями для размещения на них кабелей и кабельных муфт, со свободным проходом по всей длине, позволяющим производить прокладку кабелей, ремонты и осмотры кабельных линий.

[ПУЭ. Раздел 2 ]EN

cable channel

element of a wiring system above or in the ground or floor, open, ventilated or closed, and having dimensions which do not permit the entry of persons but allow access to the conduits and/or cables throughout their length during and after installation

NOTE – A cable channel may or may not form part of the building construction.

[IEV number 826-15-06]FR

caniveau, m

élément de canalisation situé au-dessus ou dans le sol ou le plancher, ouvert, ventilé ou fermé, ayant des dimensions ne permettant pas aux personnes d'y circuler, mais dans lequel les conduits ou câbles sont accessibles sur toute leur longueur, pendant et après installation

NOTE – Un caniveau peut ou non faire partie de la construction du bâtiment.

[IEV number 826-15-06]Кабельный туннель – это подземное сооружение (коридор) с расположенными в нем опорными конструкциями для размещения на них кабелей и муфт, позволяющее производить прокладку, ремонты и осмотры со свободным проходом по всей длине.

КТ сооружают из сборного ж/б и снаружи покрывают гидроизоляцией. Заглубление – 0,5 м.

Проходы в кабельных туннелях, как правило, должны быть не менее 1 м, однако допускается уменьшение проходов до 800 мм на участках длиной не более 500 мм.

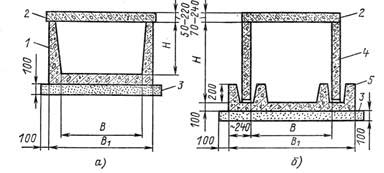

Сборные железобетонные кабельные туннели:

а – лотковые типа ЛК; б – из сборных плит типа СК;

1 – лоток;

2 – плита перекрытия;

3 – подготовка песчаная;

4 – плита;

5 – основание.

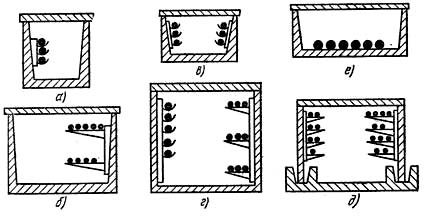

Варианты прокладки кабелей в кабельных туннелях:

а – расположение кабелей на одной стенке на подвесках;

б – то же на полках;

в – то же на обеих стенках на подвесах;

г – то же на одной стенке на подвесах, на другой на полках;

д – то же на обеих стенках на полках;

е – то же на дне туннеляПол туннеля должен быть выполнен с уклоном не менее 1 % в сторону водосборников или ливневой канализации. При отсутствии дренажного устройства через каждые 25 м должны быть устроены водосборные колодцы размером 0,4 х 0,4 х 0,3 м, перекрываемые металлическими решетками. При необходимости перехода с одной отметки на другую должны быть устроены пандусы с уклоном не более 15°.

В туннелях должна быть предусмотрена защита от попадания грунтовых и технологических вод и обеспечен отвод почвенных и ливневых вод.

Туннели должны быть обеспечены в первую очередь естественной вентиляцией. Выбор системы вентиляции и расчет вентиляционных устройств производятся на основании тепловыделений, указанных в строительных заданиях. Перепад температуры между поступающим и удаляемым воздухом в туннеле не должен превышать 10 ºС. Вентиляционные устройства должны автоматически отключаться, а воздуховоды снабжаться заслонками с дистанционным или ручным управлением для прекращения доступа воздуха в туннель в случае возникновения пожара.

В туннеле должны быть предусмотрены стационарные средства для дистанционного и автоматического пожаротушения. Источником возникновения пожара могут быть кабели, соединительные кабельные муфты. К пожару может привести небрежное обращение с огнем и легко воспламеняющимися материалами при монтажных или ремонтных работах. Выбор пожарогасящих средств производится специализированной организацией.

В туннелях должны быть установлены датчики, реагирующие на появление дыма и повышение температуры окружающей среды выше 50 °С. Коллекторы и туннели должны быть оборудованы электрическим освещением и сетью питания переносных светильников и инструмента.

Протяженные кабельные туннели разделяют по длине огнестойкими перегородками на отсеки длиной не более 150 м с устройством в них дверей шириной не менее 0,8 м. Двери из крайних отсеков должны открываться в помещение или наружу. Дверь в помещение должна открываться ключом с двух сторон. Наружная дверь должна быть снабжена самозакрывающимся замком, открывающимся ключом снаружи. Двери в средних отсеках должны открываться в сторону лестницы и быть снабжены устройствами, фиксирующими их закрытое положение. Открываются эти двери с обеих сторон без ключа.

Прокладка кабелей в коллекторах и туннелях рассчитывается с учетом возможности дополнительной прокладки кабелей в количестве не менее 15 %.

Силовые кабели напряжением до 1 кВ следует прокладывать под кабелями напряжением выше 1 кВ и разделять их горизонтальной перегородкой. Различные группы кабелей, а именно рабочие и резервные напряжением выше 1 кВ, рекомендуется прокладывать на разных полках с разделением их горизонтальными несгораемыми перегородками. В качестве перегородок рекомендуются асбоцементные плиты, прессованные неокрашенные тол-щиной не менее 8 мм. Прокладку бронированных кабелей всех сечений и небронированных сечением жил 25 мм2 и выше следует выполнять по конструкциям (полкам), а небронированных кабелей сечением жил 16 мм2 и менее – на лотках, уложенных на кабельные конструкции.

Кабели, проложенные в туннелях, должны быть жестко закреплены в конечных точках, с обеих сторон изгибов и у соединительных муфт.

Во избежание установки дополнительных соединительных муфт следует выбирать строительную длину кабелей.

Каждую соединительную муфту на силовых кабелях нужно укладывать на отдельной полке опорных конструкций и заключать в защитный противопожарный кожух, который должен быть отделен от верхних и нижних кабелей по всей ширине полок защитными асбоцементными перегородками. В каждом туннеле и канале необходимо предусмотреть свободные ряды полок для укладки соединительных муфт.

Для прохода кабелей через перегородки, стены и перекрытия должны быть установлены патрубки из несгораемых труб.

В местах прохода кабелей в трубах зазоры в них должны быть тщательно уплотнены несгораемым материалом. Материал заполнения должен обеспечивать схватывание и легко поддаваться разрушению в случае прокладки дополнительных кабелей или их частичной замены.

Небронированные кабели с пластмассовой оболочкой допускается крепить скобами (хомутами) без прокладок.

Металлическая броня кабелей, прокладываемых в туннелях, должна иметь антикоррозионное покрытие. Расстояние между полками кабельных конструкций при прокладке силовых кабелей напряжением до 10 кВ должно быть не менее 200 мм. Расстояние между полками при установке огнестойкой перегородки при прокладке кабелей должно быть не менее 200 мм, а при укладке соединительной муфты 250 или 300 мм – в зависимости от типоразмера муфты.

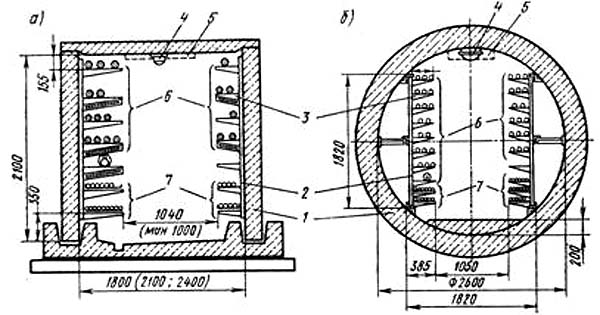

Расположение кабелей в туннеле:

а – туннель прямоугольного сечения; б – туннель круглого сечения;

1 – блок туннеля;

2 – стойка;

3 – полка;

4 – светильник;

5 – зона пожароизвещателей и трубопроводов механизированной уборки пыли и пожаротушения;

6 – силовые кабели;

7 – контрольные кабели

Кабельный туннель круглого сечения

Тематики

- электропроводка, электромонтаж

- электроустановки

Обобщающие термины

EN

DE

- Kabelkanal, m

FR

- caniveau, m

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > кабельный туннель

-

15 Требования к исходным материалам

4.2 Требования к исходным материалам

4.2.1 Для приготовления смесей следует применять нефтяные дорожные битумы марок БНД(БН) 90/130 и 60/90 по ГОСТ 22245-90*.

4.2.2 Для пластификации старого битума, содержащегося в грануляте, рекомендуется использовать менее вязкие битумы и добавки поверхностно-активных веществ катионного типа. В качестве пластифицирующих добавок при производстве смесей с добавками гранулята допускается применение жидких дорожных битумов марок МГ и МГО по ГОСТ 11955-82*.

4.2.3 В качестве крупных фракций минерального материала следует применять щебень из плотных горных пород с максимальным размером зерен 20 мм для мелкозернистых смесей и 40 мм - для крупнозернистых смесей по ГОСТ 8267-93*.

4.2.4 Физико-механические свойства щебня должны отвечать требованиям ГОСТ 9128-97* в зависимости от вида, типа и марки выпускаемой асфальтобетонной смеси.

4.2.5 Песок для приготовления смесей должен отвечать требованиям ГОСТ 8736-93* и ГОСТ 9128-97*.

4.2.6 Для приготовления смесей следует применять минеральный порошок, отвечающий требованиям ГОСТ Р 52129-2003.

4.2.7 В качестве гранулята следует использовать продукты холодного фрезерования асфальтобетонных покрытий в виде крошки или гранулята асфальтобетонного лома, прошедшего предварительное измельчение в дробильно-сортировочной установке.

4.2.8 Максимальный размер гранулята старого асфальтобетона должен быть не более 20 мм.

4.2.9 Перед подбором состава асфальтобетонной смеси и ее приготовлением партию старого асфальтобетона следует испытать в лаборатории для определения среднего зернового состава минеральной части и среднего содержания битума. Минимальный объем партии гранулята должен быть достаточным для непрерывной работы асфальтосмесительной установки в течение одной смены.

4.2.10 Гранулят в каждой партии должен быть однородным по составу. Коэффициент вариации содержания щебня (фр. 5 - 20 мм) и песка (фр. 0,071 - 5 мм) в партии гранулята не должен превышать 0,25. Коэффициент вариации содержания зерен размером менее 0,071 мм и битума не должен превышать 0,20. При больших значениях коэффициента вариации штабель гранулята асфальтовой крошки следует перемешивать для придания однородности материалу.

4.2.11 Физико-механические свойства асфальтобетонов с добавкой гранулята должны отвечать требованиям ГОСТ 9128-97*. Кроме этого, предел прочности при сжатии плотных асфальтобетонов всех типов при температуре 50 °С не должен превышать для марки I - 1,8, марки II - 2,0, марки III - 2,ЗМПа. Данное требование не распространяется на результаты испытаний образцов, отформованных вторично из вырубок и кернов, отобранных из уплотненного покрытия.

4.2.12 Составы асфальтобетонных смесей с добавками гранулята следует подбирать в лаборатории с выполнением всех требований ГОСТ 9128-97* и настоящих ТР. При подборе состава смеси необходимо принимать в расчет средний состав и свойства старого асфальтобетона в заготовленной партии, определяемые в соответствии с ГОСТ 12801-98*. При этом размеры зерен минеральной части старого асфальтобетона менее 0,63 мм, от 0,36 до 5 мм и более 5 мм принимаются как части минерального порошка, песка и щебня соответственно, а содержание битума в составе гранулята - как часть битума в проектируемой смеси.

4.2.13 Температура смеси при выпуске из смесителя должна отвечать требованиям ГОСТ 9128-97*.

4.2.14 Показатель однородности асфальтобетонов с добавкой гранулята, определяемый по величине коэффициента вариации прочности на сжатие при температуре 50°С, должен соответствовать указанному в таблице 1.

Таблица 1 - Требования к однородности смесей

Наименование показателя

Значения коэффициента вариации по маркам, не более

I

II

III

Прочность на сжатие при температуре 50 °С

0,16

0,18

0,20

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > Требования к исходным материалам

-

16 теория Фэйрбейрна